Endlich ist es soweit, “Der Bio-Adapter” erscheint als CD/DVD und gleichzeitig als Handlung für Sprecher, Musiker, Elektronik, Bühne und Licht.

Zero Comments

Geert Lovink: Zero Comments – Elemente einer kritischen Internetkultur In diesem dritten Band seiner kritischen Studien zur Internetkultur hinterfragt Geert Lovink den jüngsten »Web 2.0«-Hype um Blogs, Wikis oder Netzgemeinschaften.

Anstatt den »Bürger-Journalismus« zu idealisieren, untersucht der Autor den »nihilistischen Impuls« der Blogs, etablierte Bedeutungsstrukturen auszuhöhlen und – voller Stolz auf ihren Insider-Charakter – das Verlinken, Indexieren und Ranking zum Hauptantrieb zu erheben. Darüber hinaus behandelt das Buch die stille Globalisierung des Internets, in der nicht mehr der Westen, sondern Länder wie Indien, China und Brasilien sich zu einflussreichen Akteuren entwickeln.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Revision des Theoriebestands: Geert Lovink aktualisiert überholte Konzepte wie die der Globalen Internet-Zeit, der Taktischen Medien oder der Krise der Medienkunst und widmet sich dem schwierigen Verhältnis zwischen Architektur und Netz. Das Buch schließt mit spekulativen Bemerkungen zu Modellen wie Organisierte Netzwerke, Freie Kooperation und Verteilte Ästhetik.

Geert Lovink (PhD), niederländisch-australischer Medientheoretiker und Netzkritiker, ist Leiter des Instituts für Netzkultur an der Hogeschool van Amsterdam und Associate Professor für Media Studies an der Universität Amsterdam. WWW: www.networkcultures.org Geert Lovin: Zero Comments – Elemente einer kritischen Internetkultur. Bielefeld: transcript, 2008. 28,80 € ISBN 978-3-89942-804-9 Reihe Kultur- und Medientheorie

Hubert Kiecol: Morgen oder Übermorgen

Mediale Künste – Barbara Basting und Nils Röller im Gespräch mit Franziska Baetcke

Felix Philipp Ingold: Steiger

Oswald Wiener: Werkzeug in der Universität Wien

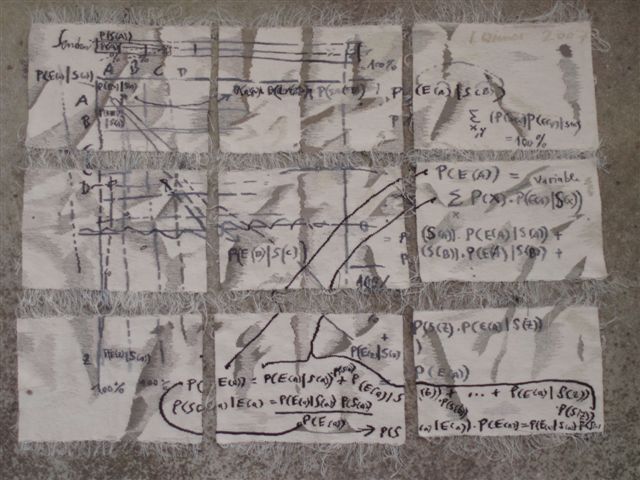

Amir Alexander: On the Materiality of Mathematics

In the Journal for Art, Sex and Mathematics Amir Alexander publishes a package of 10 posts on threads, ropes and other materials in mathematics. This is a reaction on the Gobelins of Ingrid Wiener. In the same time it is a proposal to conceive mathematics politically.

Ismaeles Karten:Daniel Pflumm

Ismaels Karten ist eine Sammlung von Texten Nils Röllers zu gegenwärtigen künstlerischen Produktionen. Zusammen mit Ahabs Steuer und Kants Kompass thematisieren diese Texte Beziehungen zwischen Zeit, Raum und individuellen künstlerischen Produktionen

Das Verhältnis von Computer und Film ist derzeit so dynamisch, daß allgemeine Aussagen nicht möglich sind. Deshalb soll anhand eines Beispiels, und zwar der Arbeiten von Daniel Pflumm, die Problematik der künstlerischen Arbeit am Computer verdeutlicht werden, die Aspekte der Malerei und des Films betrifft.

Daniel Pflumm studierte an der Berliner Hochschule der Künste Malerei und stellte zunächst großformatige Gemälde her. Dies hat er aufgegeben, da die Ausdünstungen von Lacken und Nitroverdünnung nicht mehr akzeptabel waren. Zahlreiche Skizzenbücher eng gefüllt mit Bleistiftzeichungen stammen aus dieser Zeit. Sie stellen vor allem Firmenlogos und abstrakte Zeichen aus der Konsumwelt dar, so als habe Pflumm in Fortführung naturwissenschaftlicher Datensammlungen an einer Inventarisierung der Warenwelt gearbeitet. Während seiner Studienzeit (1992-96) eröffnete Pflumm in einem leerstehenden Ladenlokal nahe der ehemaligen Botschaft der CSSR in Ostberlin das Elektro. Elektro war ein Club, ein Treffpunkt, Projektionsort für Videoarbeiten und wurde zum Markenzeichen. Dem Schriftzug des Brand-Name haftete der Zerfallshauch der ostdeutschen Wirtschaft an, den Buchstaben „E“ und „K“ fehlten Balken und sie verwiesen damit auf das ehemalige Fachhandelsgeschäft für Elektrogeräte, in dessen Räumen Pflumms Elektro sich etablierte. Der Schriftzug an der Außenwand des Geschäfts, dessen Buchstaben „e“ und „k“ abgeplatzt war, wirkte: T-Shirts mit diesen Verweisen auf ökonomische Macht wurden auf den Love-Parades hauteng getragen und man mag nicht entscheiden, ob Ironie oder Affirmation das Motiv war, oder einfach nur Elektro.

Barbara Ellmerer: Waldstücke

Barbara Ellmerer, Amanita, 2007, 90×130 cm, Öl/Bw

“Ihre Ausstellungen bewegen im buchstäblichen Sinn. Barbara Ellmerer operiert in ihren Arbeiten mit unterschiedlichen Tiefenwirkungen und Kontrastschärfen und zwingt so den Betrachter, den Blick vor jedem Bild neu zu fokussieren. Schemenhaft zarte Frauenbildnisse, die an der Grenze der Sichtbarkeit oszillieren und im hellen Bildgrund zu verschwinden scheinen, kombiniert sie mit überaus üppigen Waldstücken, die dem Betrachter in ihrer saft- und kraftstrotzenden Farbfülle geradezu entgegendrängen. Auf diesen Waldstücken, welche die älteren Blumenstücke ablösen, finden sich Pilze, Insekten, Pflanzenteile wie Farnwedel oder Eibenfrüchte aber auch Blüten und Knospen. Sinnlich muten die fleischigen Blätter und Früchte an, die leuchtendroten Fliegenpilze, deren dicke, weisse Tupfen von dem vitalen Vergnügen künden, das für Barbara Ellmerer im künstlerischen Schaffensprozess liegt… ” Aus: Alice Henkes. In: Kunstbulletin-online

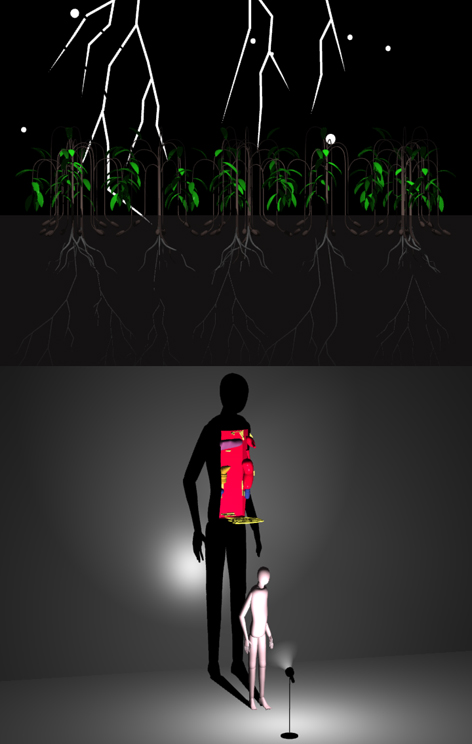

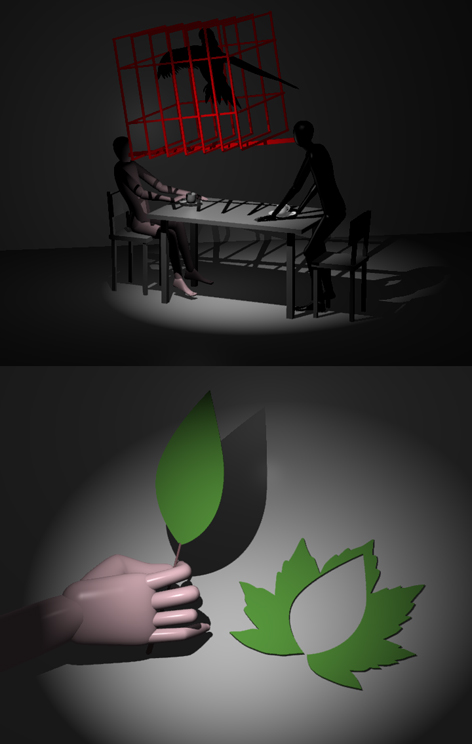

Yves Netzhammer: Die Subjektivierung der Wiederholung Projekt B

Eine Installation in der Karlskirche Kassel

Subversion bedeutet hier Umkehr des Fühlens, Denkens und Handelns im Sinn einer Ästhetik der Migration. Sie mutet den Betrachtern zu, sich in bodenlosen, entwurzelten Bildwelten zu sehen. Diese Bildwelten entfalten sich mit Zeichen, die keine Heimat in einer verlässlichen Ordnung finden. Sie finden keine Bleibe in einer Erzählung und keine Ruhe im Einklang mit der Welt. Es sind Zeichen, die die Wanderschaft von Bedeutung und Sinnlosigkeit auf sich nehmen und die Wahrnehmung von Singularität und Totalität umkehren.

Auf den ersten Blick erscheint die Installation als Spiegelkabinett, in dem optisch Räume in einem abgetrennten Raum vervielfältigt werden. Die Bildarmut und strenge Linienführung der hugenottischen Karlskirche thematisiert Netzhammer damit diskret und zugleich intensiv. So lässt er zwar die Wände der Kirche unverändert, konfrontiert sie aber mit dem besonderen Raum der Installation und der Soundkomposition von Bernd Schurer. Äusserlich ist die Installation ein bilderloser gebauter Keil, innerlich eine pulsierende Bildwelt.

Tritt man in die Installation, dann vermehren sich die Räume und damit auch die Ansichten der Betrachter. Sie werden wiederholt auf den Seitenwänden gespiegelt und in neue Beziehungen zu Bildern des Künstlers gesetzt. Man kann sagen, dass die Betrachter der Ordnung der bewegten Spiegelbilder unterworfen werden, denn das Wort „Subjekt“ bedeutet ursprünglich: unter etwas geworfen zu sein. Die Spiegelbilder der Betrachter geraten so unter eine sich ändernde Gesellschaft mit Lebewesen und Dingen. Das sind Käfige, Delphine, Elefanten, Chamäleons, verstümmelte Körper, Krücken, Transporter, Panzer und Hütten … Die Dinge stehen in gelenkten Beziehungen und werden durch Berührungen von Gliedmassen, Instrumenten und Architekturen, durch Funktionen und ähnliche Bewegungsabläufe gesteuert.

Die Ähnlichkeit ihres langsamen Vordringens macht es zum Beispiel plausibel, dass Elefanten mit Panzern in einer Reihe marschieren. Die Form eines Rasierblatts legt nahe, dass ein Chamäleon zerschnitten wird und Blut verliert. Ein Gitternetz formt plausibel die Sprünge von Delphinen. Die Bewegungsabläufe haben sich in den Bildern von ihrem ursprünglichen Kontext befreit. Sie verknüpfen nun Dinge, Tiere und Menschen miteinander, ohne dass dies durch einen Bauplan der Natur, eine Geschichte oder einen allgemeinen Verstand reguliert wird. Der Künstler organisiert hier eine Migration der Relationen, die ihren gewohnten Zusammenhang verlassen haben.

In der „Subjektivierung der Wiederholung Projekt B“ projizieren drei Beamer bewegte Bilder auf die Spiegelwände. Manchmal erzittern diese Spiegel. Sie werden subtil in Bewegung versetzt durch den Sound der Installation. Die Lautsprecher sind so in die Wände eingelassen, dass die Spiegel in unterschiedlichen Graden vibrieren können. Zuweilen ist die Vibration unmerklich, dann aber geraten die Spiegel wieder kräftig in Schwingung. Sie ähneln manchmal glatten Wasseroberflächen, die durch fallende Blätter erregt werden, dann aber immer wieder auch unruhigen Wellenformationen, so als hätte etwas eine Oberfläche grob durchstossen.

Sanfte und abrupte Berührungen zwischen seinen Figuren und den Abbildern der Welt führt Netzhammer vor und knüpft damit an eine Frage an, die er in seinem reichen Werk, in Zeichnungen, Prints, Wandbildern, Filmen und Installationen, beharrlich stellt. Es ist die Frage, wie Berührung möglich ist. Netzhammer entwickelt sie bildnerisch zu einer prinzipiellen Frage nach der Möglichkeit von Beziehung überhaupt. Der Künstler gibt sich nicht damit zufrieden, etwas zu erzählen oder schlicht Unstimmigkeiten zwischen Mensch, Tier, Ding und Welt aufzuweisen, sondern er konzentriert sich auf die jeweilig einzelne Oberfläche, die sich zur Berührung anbietet. Das ist zum Beispiel der Beinstumpf eines Rollstuhlfahrers oder die Ränder eines Ahornblattes, die mit Kontinenten in Verbindung geraten, oder Schatten, die helle Räume streifen.

Der Künstler bezeichnet die Kasseler Installation als Projekt B. Projekt A wird zeitgleich im Schweizer Pavillon während der 52. Internationalen Kunstbiennale Venedig vom 10. Juni bis 21. November 2007 gezeigt. Die Kasseler Ausstellung im Begleitprogramm zur documenta 12 besticht durch die Auseinandersetzung mit dem spezifischen Kirchenraum. Er wird architektonisch und akustisch reflektiert als Problem der Integration. Netzhammer strebt keine Vermittlung zwischen Kunst und Kirchenraum an. Das ist nicht als schlichte Absetzungsbewegung zu deuten, sondern als klare Stellungnahme zum Verhältnis von bestehender Struktur zu einem neuen Teil, das sich wie die Installation als Fremdkörper in der Kirche einnistet.

Ein Migrant wie Netzhammer kann seine Zeichen nicht als Interpretationen oder Bebilderungen von etwas anbieten. Es widerspricht der Poetik und Ästhetik der Migranten, Bedeutungen zu behausen und sich in Sinngebungen zu verwurzeln. So sprechen Jacques Derrida und Massimo Cacciari von der Migration der Zeichen und so formuliert es der philosophische Dichter der Migration, Edmond Jabès, im „Kleinen unverdächtigen Buch der Subversion“. Nicht nur, dass Netzhammer keine Integration anstrebt, er weicht auch dem Skandalon der Wanderschaft nicht aus. Sie ist unbequem. Deshalb drängt sich das Kunstwerk immer wieder akustisch auf. Der Sound im Innenraum des Keils dringt in den Kirchenraum hinein. Er macht sich jenseits liturgischer Regelmässigkeit dann und wann massiv bemerkbar und das ist nicht vorhersehbar.

Die Installation spielt wiederholt auf die Hoffnung an, dass eine Ordnung in der Welt sein könnte, die Berührungen und Beziehungen verständlich macht. Denn zuweilen scheinen sich die Spiegelbilder der Betrachter mit den Schöpfungen Netzhammers stimmig zu spiegeln. Das ist immer wieder möglich, aber auch immer wieder löst sich der Eindruck von Stimmigkeit auf und plötzlich fallen die Gegenstände mit fragmentarisch scharfen Umrissen auf die Betrachter nieder. Hier wird die Katastrophe, in der das Verhältnis zwischen Subjekt und Welt zusammenbricht, erfahrbar als Chance zur Auseinandersetzung und eventuell auch als Bedingung für mögliche Beziehungen.

Weitere Informationen:

Siehe auch: Journal für Kunst, Sex und Mathematik