Foto: : Brigitta Hochuli

An einem Kulturforum unter dem Titel „Kultur Kocher“ haben Kreuzlingerinnen und Kreuzlinger die kulturelle Zukunft ihrer Stadt diskutiert. Was eine Aussensicht bewirken kann, zeigten das Referat und die Ergebnispräsentation der Diskussionen der Beteiligten von Professor Nils Röller von der Zürcher Hochschule der Künste, der von Stadträtin Dorena Raggenbass als Inputgeber eingeladen worden war. Das Kochen diente ihm als Leitmetapher.

Interview: Brigitta Hochuli

Herr Professor Röller, Sie sind als Aussenstehender gebeten worden, am Kreuzlinger Kulturforum ein Referat zu halten. Wie packt man eine solche Aufgabe an?

Nils Röller: Eine Stadt ist so stark wie die Gesetze und die Gebräuche, die ihre Bewohner zusammenhalten. Das leitete die Überlegungen zum Kreuzlinger „Kultur Kocher“. Kochen, das Zubereiten von Mahlzeiten, diente als Leitmetapher, um Gebräuche konkret zu veranschaulichen. Die Künste thematisieren und hinterfragen die Selbstverständlichkeiten einer Kultur, kochen das Gewohnte neu und anders. Erbeten und geboten wurde also nicht ein Gutachten der kulturellen Aktivitäten in Kreuzlingen oder ein Controlling. Dementsprechend wurde dann auch an den Tischen intensiv und zukunftsgewandt diskutiert.

Sie operierten mit Vergleichen zur vom Krieg gebeutelten deutschen Hafenstadt Wilhemshaven und der Stadt Oldenburg zu Kreuzlingen. Warum?

Nils Röller: Vergleiche, negative wie positive, sind Chancen, um die eigene Entwicklung zu befördern. Im Referat habe ich die Entwicklung der beiden deutschen Städte Oldenburg und Wilhelmshaven diskutiert, um herauszustellen, dass Kultur und die Förderung zeitgenössischer Kunst die Zukunftsfähigkeit einer Stadt erweitern und auch wirtschaftlich rentabel sein können. Die von Ihnen erwähnte Gegenüberstellung von Kreuzlingen und Wilhelmshaven führt die Chancen von Kreuzlingen als junger wachsender Stadt vor Augen, die ihren Bürgern etwas zutraut. Die Diskussionen im Forum haben gezeigt, dass sorgfältig zwischen dem Bedarf in Kreuzlingen und Erfahrungen andernorts abgewogen werden muss. Positive wie negative Vergleiche ermöglichen Entwicklungen und geben Zukunftschancen.

In Ihrem Inputreferat gingen Sie von einem Bild von Daniel Spoerri aus. Darauf steht gestickt: „Wenn alle Künste untergehen, die edle Kochkunst bleibt bestehen.“ Anhand der Kochmetaphorik haben Sie dann auch Thesen formuliert, die das Forum diskutieren sollte. Es ging um „Appetit“, „Kochkunst“, „Tischleindeckdich“ und „Kompost“. Verführen solche Stichwörter nicht eher zu Verallgemeinerungen als zu konkreten Diskussions-Resultaten?

Nils Röller: Nein. Metaphern, so auch Vergleiche zwischen dem Vorgang des „Kompostierens“ oder „Kochens“ mit kulturellem Engagement, erlauben, eine gegebene Situation aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und zum Beispiel die Dimension der Dauer in die Diskussion einzuführen: des Gärens, das Zeit beansprucht, wenn etwas Fruchtbares wachsen soll.

Ein weiteres Beispiel in Ihrem Referat war der Vorschlag des Solothurner Architekten Fritz Haller, in der Raumplanung sogenannte Megaclusters zu schaffen, in welchen das Fehlen eines Zentrums wie im Thurgau oder eben auch in Kreuzlingen gar keine Rolle mehr spielen würde. Damit wiesen Sie auf Ihre Schlussfrage hin, ob Kreuzlingen allenfalls zwar eine Kulturbeiz, hingegen kein Kulturzentrum brauche. Das ist ein ziemlicher Schock, da man doch gerade auf ein solches Zentrum im Schiesser-Areal hinarbeitet. Können Sie etwas beruhigen?

Nils Röller: Im Forum nannten mehrere Diskussionsleiter den Aspekt der Beiz im Zusammenhang mit fehlender Kommunikation, sie regten an, eine Beiz als einen Bestandteil eines oder mehrerer Zentren einzuplanen. Es wäre nicht korrekt gewesen, diesen Aspekt zu unterschlagen. Hier habe ich Ergebnisse der Diskussionen vorgestellt, nicht eigene Thesen vertreten. Über Hallers Ansätze eingehender zu sprechen, ebenso über Italo Calvinos Vorschläge, das würde sich lohnen. Es sind Vorlagen, Städte in Beziehungen zu anderen Städten zu denken. Ein Modell, das beide beschäftigt hat, ist Venedig, „das schöne Gegengewicht zur Welt“.

Angesichts der Bevölkerungsstruktur von Kreuzlingen und der Bezogenheit auf die Nachbarstadt Konstanz rieten Sie anhand eines Kippbildes des Renaissance-Malers Giuseppe Arcimboldo zur Identitätsfindung durch Kunst. Glauben Sie wirklich an diese Möglichkeit?

Nils Röller: Eine der Leistungen der Kunst ist es, Identitäten zu testen, enge Meinungen und Sichtweisen zu verschieben und zu erweitern, und damit einzuladen, Vorurteile abzulegen. Ein Schritt dazu ist der Wechsel von Standpunkten. Arcimboldo ist neben Dieter Roth ein Künstler, der hier zu nennen ist, neben vielen anderen.

Sie machten den Kreuzlingern auch Mut. Würden sie dauerhaft in Kultur investieren, könne aus ihren Reihen dereinst ein Leonardo da Vinci hervorgehen, sagten Sie. Glauben Sie, dass das Experiment mit dem Projektraum „Kultur im Shop“ und das Kulturforum einen Anstoss geben konnten?

Nils Röller: Zu bedenken geben möchte ich, ob Kreuzlingen einen Leonardo benötigt oder im anderen Extrem einen Arno Funke, der in Thüringen ein Festessen à la Leonardo gemalt hat, das Besucher in das dortige Bratwurstmuseum lockt. Ich glaube, dass Künste in Kreuzlingen zwischen den Extremen einer Leuchtturmpolitik- oder einer Sparflammen- oder Streichholzkultur entwickelt werden können, zum Beispiel durch Wachsamkeit gegenüber den zeitgenössischen Künsten.

Von einem der runden Tische des Forums kam die Erkenntnis, Kreuzlingen müsse sich von einer Schlafstadt in eine Wachstadt verwandeln. Sie fanden das „ein irres Wort“. Könnte es die Funktion eines Leitgedankens übernehmen?

Nils Röller: Aussichtsreich und diskussionswürdig wären statt der Metapher des Leuchtturms Modelle, in denen mittelfristig und langfristig Künstler aus allen Sparten Stadtbilder entwerfen als Lebensformen an einer Grenze und in einem grösseren Zusammenhang, zum Beispiel die Stadt als Wachstadt. Kreuzlingen wird derzeit als Gartenstadt oder als Schwimmstadt gedacht, Kreuzlingen wurde und wird auch als Teilstadt definiert, die mit Konstanz verbunden ist oder sogar mit Jerusalem. Die Stadt testet also verschiedene Zuschreibungen, Geschichten und Identitäten. Dass sie sich nicht auf eine zuspitzen lässt, das ist Zeichen ihrer Offenheit und ihrer Entwicklungschancen. Die Kochmetapher und den Begriff des „Kochers“ haben wir gewählt, um Diskussionen auf den Prozess zu lenken, und damit das Zusammenkommen von unterschiedlichen Gebräuchen, Persönlichkeiten und Zutaten zu thematisieren. Dass in der zeitgenössischen Kunst zum Beispiel im Werk von Daniel Spoerri, ebenso wie in der Antike, in der Bibel oder auch im Theaterstück „Hereinspaziert“ Ernährung und ihre Zubereitung thematisiert worden sind, war ein Hintergrund für die Wahl dieses Bilds.

Es brauche Persönlichkeiten, die eine Leitfunktion übernähmen, sagten Sie zum Schluss. Sie selber wären eine solche Persönlichkeit. Würden Sie das vorläufige Projekt „Kulturzentrum“ beratend weiter begleiten wollen?

Nils Röller: Das Kulturforum in Kreuzlingen war produktiv dank der anwesenden Persönlichkeiten, die engagiert diskutiert haben. Ob Kreuzlingen gut beraten ist, externe Beratungen und Konzepte einzubinden, das wird sich zeigen.

*****

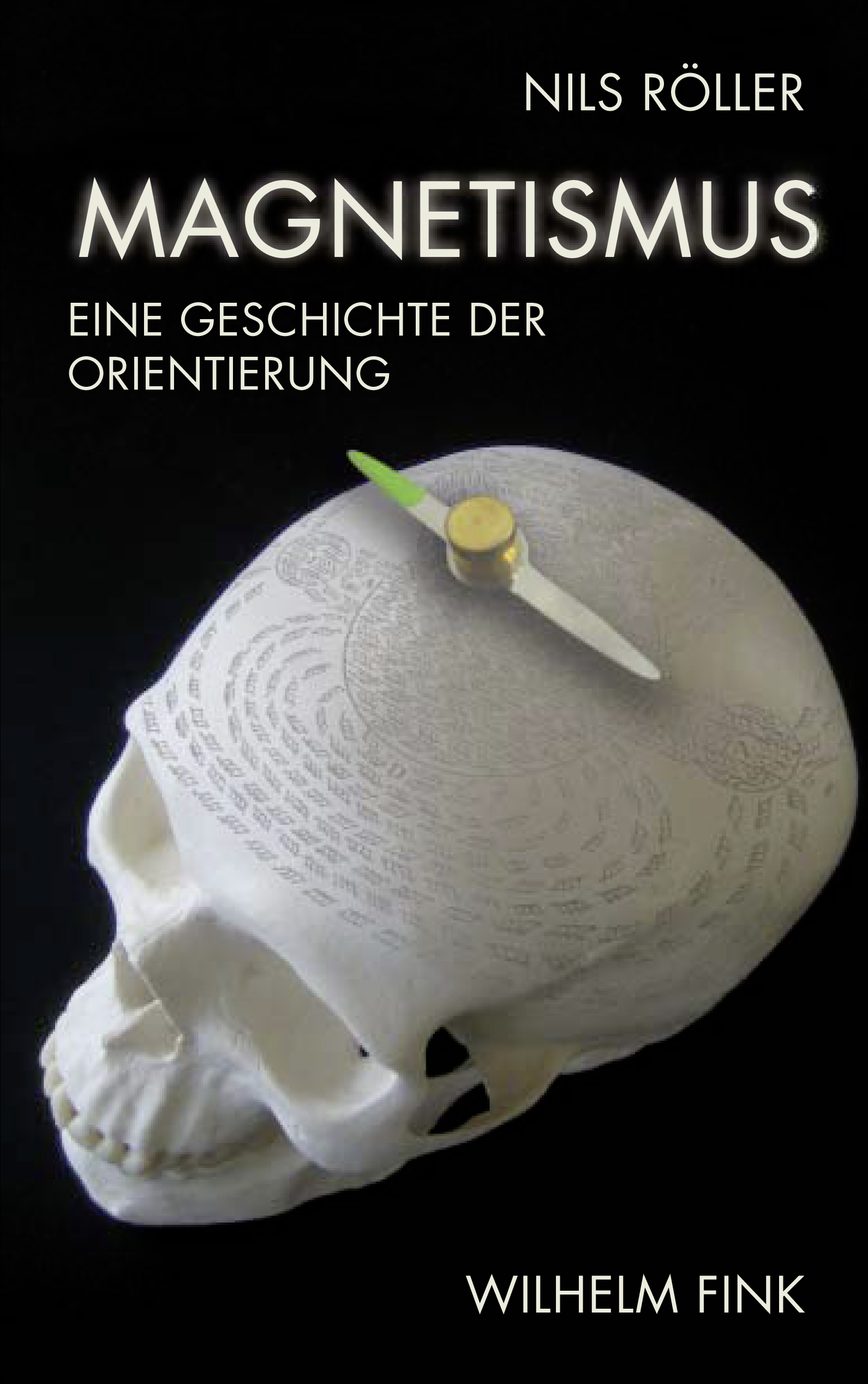

Zur Person

Prof. Dr. Nils Röller, geboren 1966 in Wilhelmshaven, hat in Berlin Philosophie, Romanistik und Medienwissenschaften studiert, er arbeitete im Gründungsrektorat der Kunsthochschule für Medien Köln, leitete dort auch mit Siegfried Zielinski das Festival „Digitale“, und ist heute an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) im Leitungsteam für Mediale Künste tätig. Dort ist er Professor für Medien- und Kulturtheorie. In Kreuzlingen hat er im Kunstraum der Thurgauischen Kunstgesellschaft zudem schon gesprochen zu Boris Petrowsky und dem Projekt der ZHdK „unberechenbar nah“. Seine jüngste Veröffentlichung ist: Empfindungskörper – Zur indirekten Erfahrung (International Flusser Lecture, Köln: Buchhandlung Walther König, 2012), regelmässig publiziert er gemeinsam mit Barbara Ellmerer und Yves Netzhammer unter: www.journalfuerkunstsexundmathematik.ch.

Quelle: thurgaukultur.ch